L’ultimo spettacolo della rassegna Teatro Disarmato al Menotti di Milano

Si è chiusa il 30 ottobre la prima rassegna Teatro Disarmato al Teatro Menotti Filippo Perego di Milano con lo spettacolo L’è el dì di mort, alegher, già andato in scena dieci anni fa in occasione del centenario dalla partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale e che oggi trova più che mai riscontri nel presente del nostro Paese come dell’intera Europa.

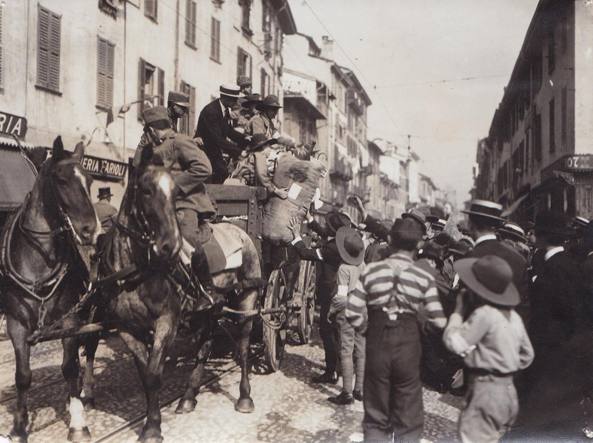

La Grande Guerra non rappresentò soltanto la chiave di volta della geopolitica novecentesca, con il crollo di quegli imperi che avevano rappresentato l’assetto mondiale politico tradizionale (austro-ungarico, russo e ottomano, a cui si aggiunse il più recente Secondo Reich tedesco), ma fu anche il primo grande conflitto che portò la brutalità degli scontri oltre qualsiasi tecnica di combattimento fino a quel momento conosciuta, non scevra da ripercussioni nei confronti della stessa popolazione civile.

I bombardamenti che si abbatterono sulle città europee, causati dai dirigibili Led Zeppelin tedeschi come da aerei quali il Caproni Ca.32 italiano in dotazione anche in Francia, avevano lo scopo di distruggere le fabbriche e fiaccare il morale della popolazione. Sempre nel cielo i duelli aerei concepirono veri miti dell’aviazione come i leggendari assi Francesco Baracca, Manfred von Richthofen (conosciuto come Der Rote Baron, il Barone Rosso) e Werner Voss, mentre i mari erano teatro degli scontri sottomarini tra le diverse potenze coinvolte che portarono in particolare l’Adriatico a essere additato quale “aggrovigliato nido di serpi”. Al di là delle evoluzioni tecnologiche che concorsero alla realizzazione dei mezzi citati, questa guerra conobbe negli eserciti tuttavia la lancinante e orribile stasi delle trincee, responsabili di centinaia di migliaia di soldati morti per gli scontri a fuoco ravvicinati e per gli stenti subiti, forieri di pericolose infezioni e malattie virali quale la febbre spagnola.

Milano fu tra le metropoli maggiormente assediate dalle bombe (famoso l’attacco aereo austriaco del 14 febbraio 1916 che colpì Porta Romana e la zona attorno a Porta Volta) e che dettero un significativo contributo al conflitto, sotto tutti gli aspetti. Agitazioni studentesche pro-Patria, stampa interventista, ma pure opposizione alla guerra e al capitalismo internazionale che la fomentava, si scontravano in Galleria come nella fitta scighera che avvolgeva i Navigli. Se da un lato agitatori politici e sindacalisti rivoluzionari quale il marchigiano Filippo Corridoni, detto l’arcangelo sindacalista, figura cara agli insurrezionalisti e in futuro al fascismo come a esponenti del socialismo irredentista del calibro di Giuseppe Di Vittorio e Alceste de Ambris, si arruolò volontario per morire a capo di un plotone d’assalto lungo la Trincea delle Frasche presso San Martino del Carso, in altri casi molti esponenti della sinistra socialista e del movimento anarchico si opposero all’intervento italiano. A questi ultimi si unirono nel diniego alla guerra i disertori che fuggirono soprattutto dalle trincee, voci dissonanti rispetto al maggioritario patriottismo, ma che a livello nazionale si espressero in modo tutt’altro che trascurabile, come i 15mila ergastolani e i 4mila condannati a morte per diserzione testimoniano.

Il disagio crescente con la guerra, protagonista la società civile e militare nella sua debolezza umana, è l’incipit dello spettacolo al Menotti. Una quarantina di spettatori, seduti attorno a un tavolo pieno di vecchie cartine, borracce, gavette, cinture e altri complementi del corredo militare dell’epoca, si sono uniti ai canti e alla narrazione di Marco Balbi e Paolo Bessegato, accompagnati dalla fisarmonica di Riccardo Dell’Orfano con musiche arrangiate e dirette da Alessandro Nidi. Un tuffo nella Milano di allora in richiamo del carico di follia e bestialità del fronte, una realtà controversa che in particolare il poeta dialettale Delio Tessa, autore del poema Caporetto 1917, coadiuvato dalle voci e testimonianze di Carlo Salsa, Emilio Lussu, Enzo Jannacci, Boris Vian e Corrado Alvaro, è riuscito a narrare in un percorso coinvolgente non scevro di comicità e ironia amara, un affresco sulle ripercussioni belliche dove la tragedia si unisce ai canti alpini, il richiamo dello “zio” Re Vittorio Emanuele III agli insulti contro la chiamata alle armi, il motto patriottico Avanti Savoia! al rifiuto di sparare contro un proprio simile distante pochi metri, l’entusiasmo verso la guerra al pianto per la morte del compagno al fronte.

Una zuppa calda di verdure e un bicchiere di vino rosso, emuli del rancio militare e dell’unico momento di piacevolezza durante la vita di trincea, concludono la kermesse drammaturgica con un atto di convivialità condivisa che è anche una manifestazione di autentica umanità, degno corollario di questo ménage poetico, in cui l’abbraccio e la condivisione a tavola esaltano la resistenza civile all’assurdità di ogni guerra.

STAGIONE 2025/26 – TEATRO DISARMATO

Produzione Tieffe Teatro

L’è el dì di mort, alegher

Navigli e trincee. Storie e canzoni della grande guerra

Da Delio Tessa, Carlo Salsa, Emilio Lussu, Enzo Jannacci, Boris Vian, Corrado Alvaro

Con Marco Balbi e Paolo Bessegato

Alla fisarmonica: Riccardo Dell’Orfano

Musiche arrangiate e dirette da Alessandro Nidi

Costumi: Pamela Aicardi

Milano, Teatro Menotti Filippo Perego, via Ciro Menotti 11

Dal 28 al 30 ottobre 2025